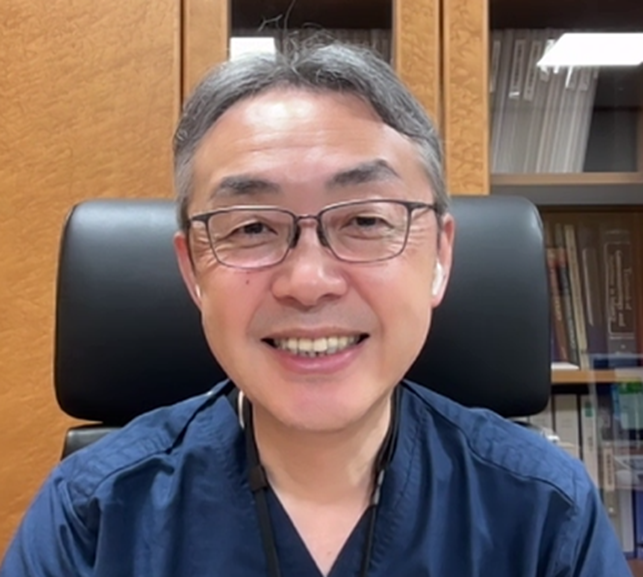

虻川 大樹 先生 インタビュー

宮城県立こども病院

虻川 大樹(あぶかわ だいき) 先生

1984年 東北大学医学部卒業岩手県立中央病院小児科研修医

1986年 東北大学医学部小児科 1998年 岩手県立中央病院小児科医長 2002年 宮城県立こども病院開院準備室勤務

2003年 同開院、以来総合診療科・消化器科で小児消化器診療に従事

2025年より現職 宮城県立こども病院 院長・消化器科、一般社団法人日本小児栄養消化器肝臓学会理事長

「子どもたちと共に歩む医療を」

――宮城県立こども病院 院長・消化器科 虻川大樹先生に聞く、

40年の歩みとこれからの希望

東北地方で小児の肝臓疾患を専門的に診療している医師は、実はごくわずかです。

その中で長年にわたり、子どもたちの命と成長に寄り添いながら診療を続けてきたのが、宮城県立こども病院 院長の虻川大樹先生です。

虻川先生は、アラジール症候群やPFIC(進行性家族性肝内胆汁うっ滞症)など、希少な小児肝疾患の診療・研究に40年近く携わってこられました。

これまで多くの子どもたちやご家族と向き合いながら、治療法の進歩を現場で見つめ、時にはその発展を自ら支えてきたお一人です。

小児医療の現場は、日々変化する医療技術と、子どもと家族の心に寄り添う人間的なケアの両立が求められる場所。

「子どもたちと共に歩む医療を」――その言葉の裏には、数えきれない出会いと別れ、そして揺るぎない信念があります。

今回は、虻川先生にこれまでの歩みと、希少疾患の子どもたちに向けた医療の今とこれからについてお話を伺いました。

医師を志されたきっかけを教えてください。

子どものころから科学が好きで、理科の実験も得意でした。ある時、学習雑誌の付録に顕微鏡がついていて、それを覗いた瞬間に“目に見えない世界の面白さ”に夢中になりました。

「将来は顕微鏡を使う仕事がしたいな」と、漠然とした憧れを抱いたのが最初のきっかけです。

その後、中学生のときにテレビで「筋ジストロフィー」という難病を扱ったドキュメンタリーを見ました。

病気と闘う子どもたちや家族の姿を目にし、「こういう病気を治せるようになりたい」と強く思いました。

小児科は、まさに子どもの人生と家族の時間に寄り添う医療の現場です。

その思いが、自分の進むべき道を自然に小児科へと導いてくれました。

小児肝臓疾患を専門にされるようになった経緯を教えてください。

初期研修を終えた後、教授から「代謝異常の分野をやってみないか」と声をかけられました。

代謝異常症は、体の中の化学反応の異常が原因で起こる病気で、理系好きの自分にはとても興味深い分野でした。

1年ほど経ったころ、同じ教授から「肝臓もやってみないか」と勧められ、消化器・肝臓の領域へ進むことに。

肝臓は代謝に深く関わる臓器であり、その分、病態も非常に多様です。

診療を続ける中で、「アラジール症候群」や「進行性家族性肝内胆汁うっ滞症(PFIC)」といった希少疾患に出会いました。

当時はまだ研究が進んでおらず、医師たちも手探りで診断・治療を進めていた時代。

この分野に関わってから、気づけば40年近くが経っていました。.....

☆本記事は、日本アラジール症候群の会のご紹介・ご協力のもとに作成しました。

※会員登録をいただくと、虻川先生のインタビュー記事の続きを読むことができます。

プロフィール設定の”関心のあるもの”より「インタビュー」「医師」をご選択ください。

※アラジール症候群・進行性家族性肝内胆汁うっ滞症についての情報がご覧いただけます。

患者さんご家族の体験談や医師のインタビュー、患者会の紹介を掲載しています。