「できない」じゃなくて「できる」を見つける。難病の子どもとスポーツの話

2025/9/17 公開

1. はじめに

こんにちは。

この記事を読んでくださっている方の中には、

「病気のある子が運動しても大丈夫なの?」

「うちの子にできることなんてあるのかな…」

と感じていらっしゃる方もいるかもしれません。

たしかに、難病や慢性の病気があると、体を動かすことに不安を感じるのは当然のことです。

無理はできないし、疲れすぎてしまったり、体調を崩してしまうことも心配ですよね。

でも実は、「できる形」で無理なく運動やスポーツに取り組むことで、身体だけでなく、心や日々の生活にも良い変化が生まれることがあるんです。

2.運動・スポーツが難病の子に与えるメリット

難病のお子さんでも、できる範囲で体を動かすことで、さまざまな良いことがあります。

1. 体の面での良い変化

まず、筋力や体力を維持することができます。病気によっては動くことが制限されてしまう場合もありますが、だからこそ無理のない範囲で体を使うことで、関節のかたさを防いだり、筋力の低下をゆるやかにしたりすることが期待できます。

2. 心と心のつながり

心の面でも大きな効果があります。体を動かすことで気分が晴れたり、「自分にもできた」という達成感を味わったりすることができます。

さらに、運動を通してお友だちやまわりの人と関わる機会が増えることで、学校生活や地域でのつながりも感じやすくなるかもしれません。

3.運動を始める前に考えるべきこと

とはいえ、「うちの子にとってどんな運動が安全なのか、わからない…」という方も多いと思います。

運動を始める前には、主治医の先生と相談することがとても大切です。病気の種類や状態によっては、避けた方がいい動きや、気をつけるポイントがあるかもしれません。

また、学校や療育の先生、理学療法士さんなど、お子さんのことをよく知っている支援者と一緒に考えることで、より安全で無理のない方法を見つけることができます。

運動は「がんばらせるもの」ではなく、「本人が楽しくできること」が一番です。

お子さんの体調や気持ちに合わせて、少しずつ始めていくことが大切です。

運動は「がんばらせるもの」ではなく、「本人が楽しくできること」が一番です。

お子さんの体調や気持ちに合わせて、少しずつ始めていくことが大切です。

4.実際にできる運動・スポーツの例

―「やってみたい」を大切にする、小さなスタート。

ここでは、難病のお子さんが安心して体を動かすためのヒントを、いくつかの例とともにご紹介します。

- ストレッチや簡単なヨガ:おうちでできて、筋肉や関節をやわらかく保てます。

- イスに座ってできる体操:上半身だけでも動かせればOK。

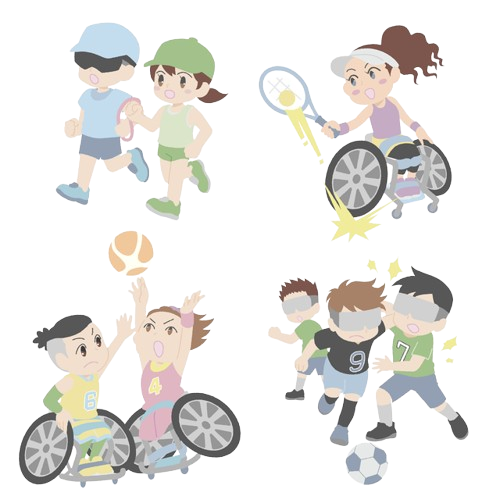

- 車いすスポーツ:バスケットボールやテニスなど、専門チームや教室もあります。

- お散歩やゆるやかな外遊び:外の空気を吸って、ゆっくり歩くことでも十分な運動になります。

「こんなことでもいいの?」と思うような、小さな動きでも、それは立派な運動です。

できる範囲で、楽しく取り組めることを一緒に見つけていきましょう。

<参考サイト>

作業療法士ママが教える!子どもの発達を伸ばす「おうち遊び」10選|年齢別アイデア&OT流声かけ例つき【家にあるものでOK】(はるかママ)

https://mama-haruka.com/ot-mom-play-at-home?utm_source=chatgpt.com

5.難病のあるお子さんが競技スポーツをしたいとき、どうすればいい?

パラスポーツやユニファイドスポーツなど、「共に楽しめる競技」を探してみましょう。

たとえば、病気や障害があっても、まわりのみんなといっしょに楽しめるように工夫されたスポーツの場があります。

■ユニファイドスポーツってどんなもの?

ユニファイドスポーツは、知的障害のある人(アスリート)とない人(パートナー)がペアになり、同じチームでプレーするスポーツプログラムです。これにより、障害の有無に関係なく、みんなが一緒に楽しむことができる環境が作られます。

障害の有無に関わらず、同じチームでプレーする競技形式です。

サッカー・バスケ・バレーボールなど、多くの競技で実施されています。

ユニファイドスポーツの情報は、スペシャルオリンピックス日本(SON)公式サイトや地域のスポーツ協会や支援団体のウェブサイトで探すことができます。

<参考サイト>

知的障害のある人の「ために」ではなく、「ともに」スポーツを楽しむ(スペシャルオリンピックス)

https://www.son.or.jp/business/unified/

■パラスポーツとは?

パラスポーツは、障害のある方もない方も一緒に楽しめるスポーツです。例えば、車いすテニスやボッチャ、パラダンスなどがあります。これらのスポーツは、障害の種類や程度に関係なく、誰もが楽しめるように工夫されています。

どこで参加できるの?

1. 地域のスポーツセンターや福祉施設

多くの地域で、障害のある方を対象としたスポーツ教室や体験会が開催されています。例えば、東京都では、障害のある方もない方も一緒に楽しめるパラスポーツイベントが開催されています。

<参考サイト>

TOKYOパラスポーツ・ナビ

https://www.tokyo-parasports-navi.metro.tokyo.lg.jp/

障害者スポーツができる場を探す(東京都)

https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/suru/basyo_forthedisabled.html

2. パラスポーツ協会や団体

全国には、パラスポーツの普及や支援を行っている団体があります。

■競技そのものにこだわらなくても、「競技に関わる」参加方法も

難病の状況によっては、「プレイヤーとして長時間動く」ことが難しい場合もあります。

そんなときも、たとえば:

ボールを投げるだけでもOK

ゴールキーパー・キャッチャー役など限定的な役割

チームのスコア係、応援係、作戦係として参加

など、「競技を一緒に楽しむ」形はたくさんあります。

「一緒にプレーできた」経験が、お子さんの大きな自信や思い出になります。

6.家族や周囲の支援体制

お子さんが安心して運動できるようにするには、まわりの支えがとても大切です。

ご家族はもちろん、学校の先生や療育のスタッフ、医療者、そして運動の指導に関わる方たちが、お子さんの状態や特性を理解し、寄り添ってサポートすることが求められます。

ご家族自身も、無理に「やらせなきゃ」と思わなくて大丈夫です。

まずは「できることを一緒に楽しんでみよう」という気持ちがあれば、十分です。

7.地域や社会の取り組み・制度

最近では、病気や障害のある子どもたちが参加できるスポーツ教室や体験イベントが増えてきています。

また、医療的ケアが必要な子ども向けの運動支援プログラムや、特別支援学校での体育活動などもあります。

自治体やNPO法人、病院などが行っている活動もあるので、「うちの地域にもあるかな?」と調べてみると、思わぬ出会いや選択肢が見つかるかもしれません。

<参考サイト>

障がい者スポーツ教室案内(渋谷区)

障害者スポーツセンターとは?(笹川スポーツ財団)

https://www.ssf.or.jp/thinktank/disabled/sports_facility.html?utm_source=chatgpt.com

8.おわりに

難病のある子どもたちにとって、運動やスポーツは、「無理をするもの」ではなく、「楽しみや生きる力を育むもの」です。

すべての子に、同じようなことができるわけではありません。

でも、「その子に合ったペースややり方」で、体を動かすことはきっと可能です。

お子さんが「できた!」「楽しかった!」と笑顔になれるような、そんな一歩を一緒に見つけていけたら嬉しいです。